Les inscriptions de la Vieille Ville d’AlUla

Dans le cadre de la Vision 2030, le gouvernement saoudien a décidé de mettre en valeur l’incroyable patrimoine de la vallée d’AlUla et de sa Vielle Ville. Étudiées depuis le XIXe siècle par divers érudits, les inscriptions qu'elles contiennent représentent un véritable trésor culturel.

Les inscriptions : des clefs pour comprendre l’histoire

Ces inscriptions sont étudiées dans le cadre du projet MuDUD (Multiscalar Documentation for Urban Dynamics) développé par Archaïos et piloté par AFALULA (Agence française pour le développement d’Al-Ula), avec le financement de la RCU (Royal Commission for AlUla).

Ce vaste corpus d’inscriptions présent dans la vallée d’AlUla constitue une source d’information importante pour ce projet interdisciplinaire dont l’objectif est de restituer l’histoire de la Vieille Ville.

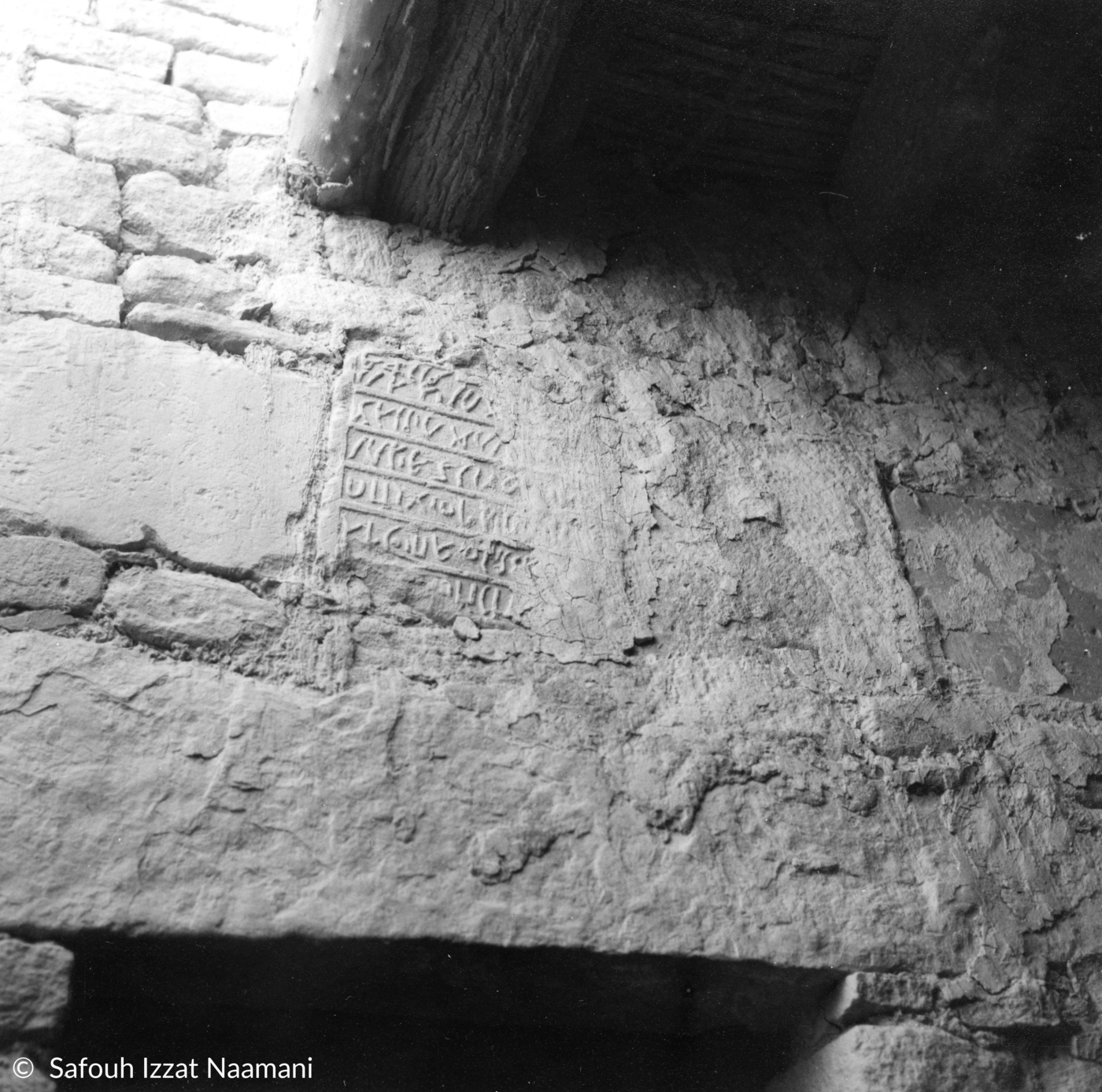

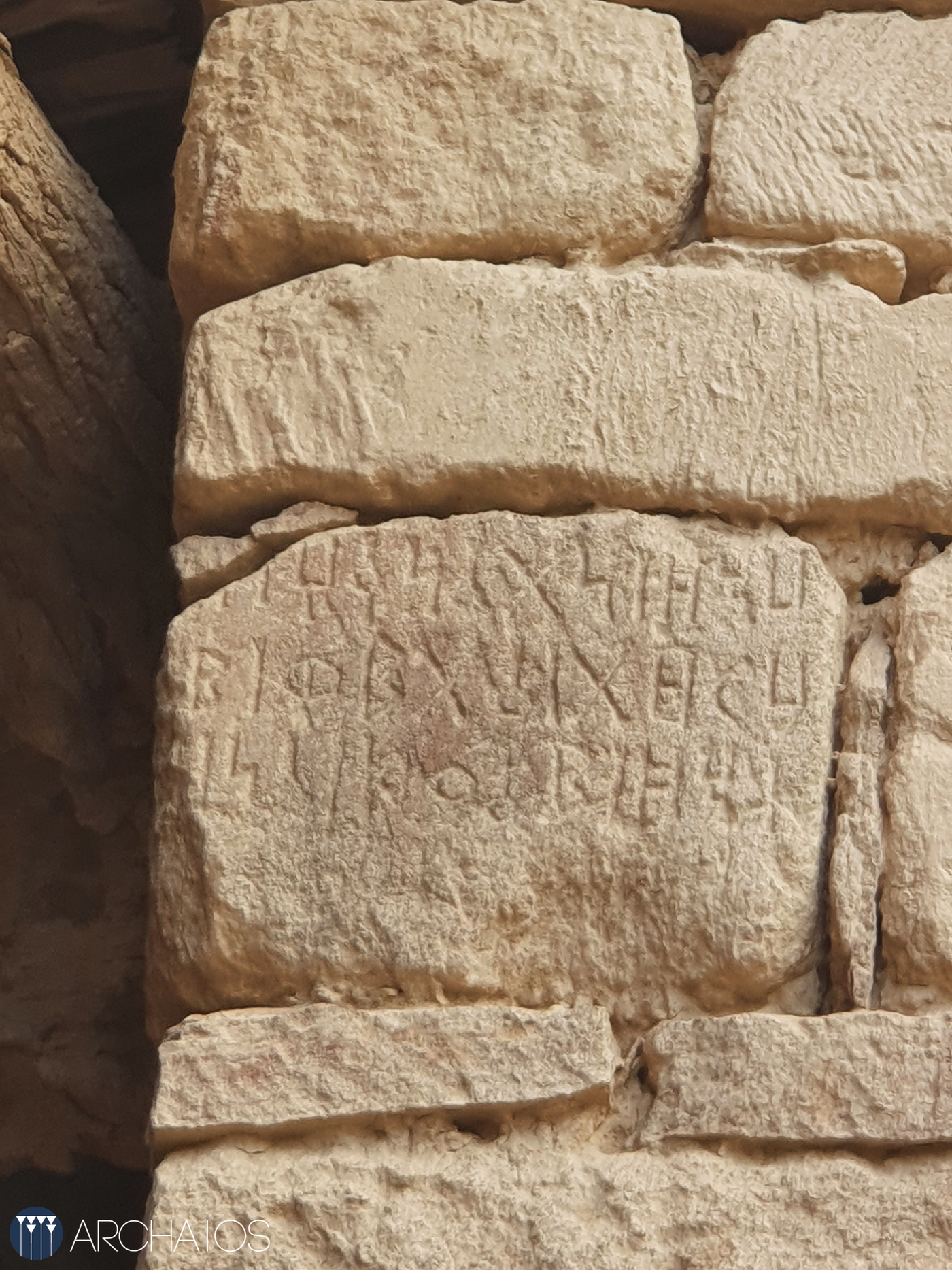

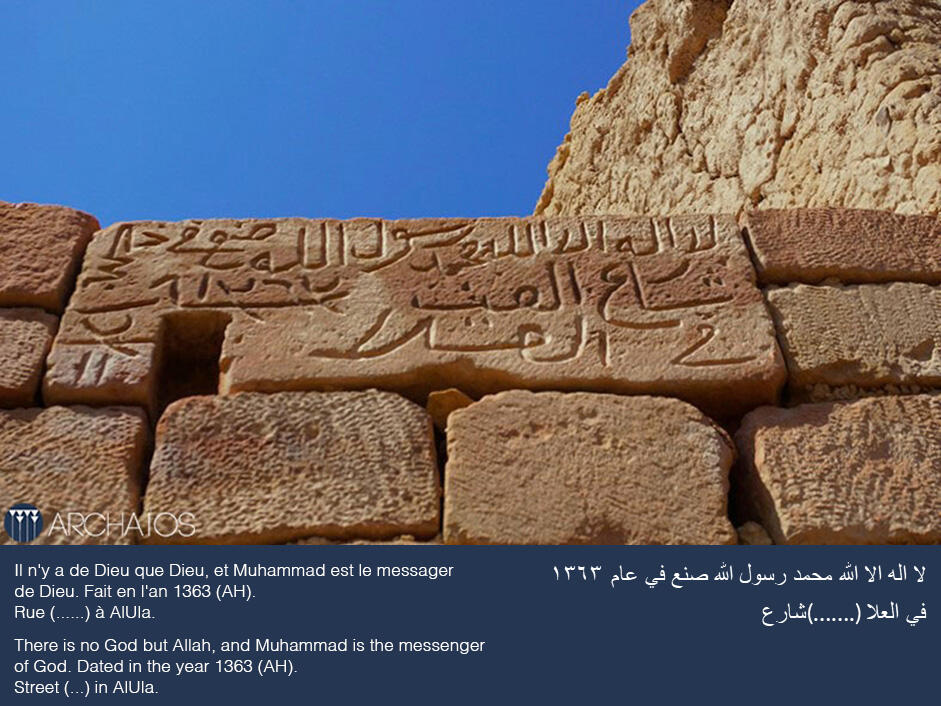

Ces inscriptions, d’écritures minéennes, lihyanites ou nabatéennes, indiquent la présence de ces populations, à un moment donné, dans la vallée. Les blocs de pierre sur lesquels elles ont été gravées ont été utilisés et réutilisés tout au long de la période d'occupation de la Vieille Ville, comme le montre leur emplacement au moment de la découverte – un certain nombre d'entre eux ont été trouvés à l'intérieur des maisons, dans les parties basses des murs, sur les seuils – et leur position : au-dessus ou au-dessous du niveau des yeux dans les rues, avec la face inscrite à l'envers ou à peine visible...

L’étude des inscriptions a pour objectif de :

- identifier l’emplacement des inscriptions tel qu’il figure dans les documents d’archives du XIXe et du début du XXe siècles et de le comparer avec leur emplacement actuel dans la Vieille Ville, car certaines ont été déplacées entre-temps ;

- transcrire ces inscriptions grâce au travail des épigraphistes et analyser les informations qu’elles nous donnent pour compléter l’histoire ancienne de la vallée.

Un corpus d’archives remarquable

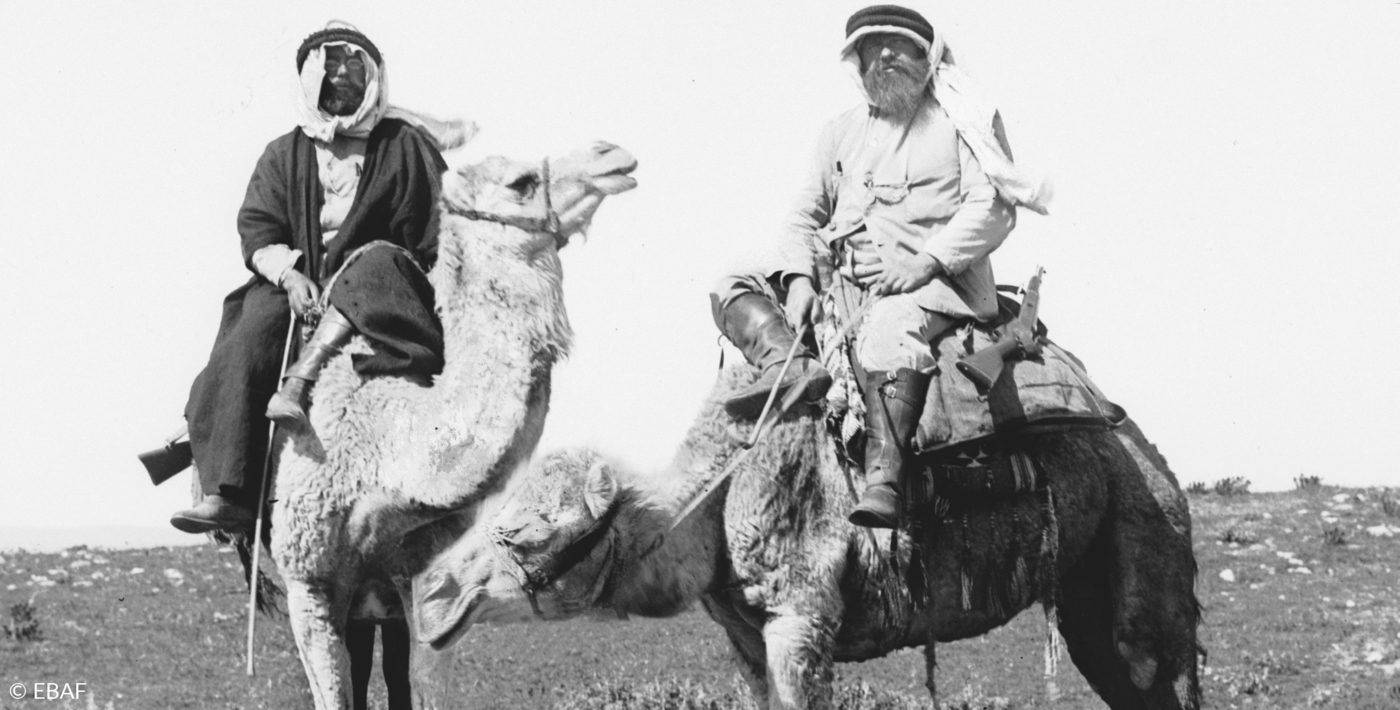

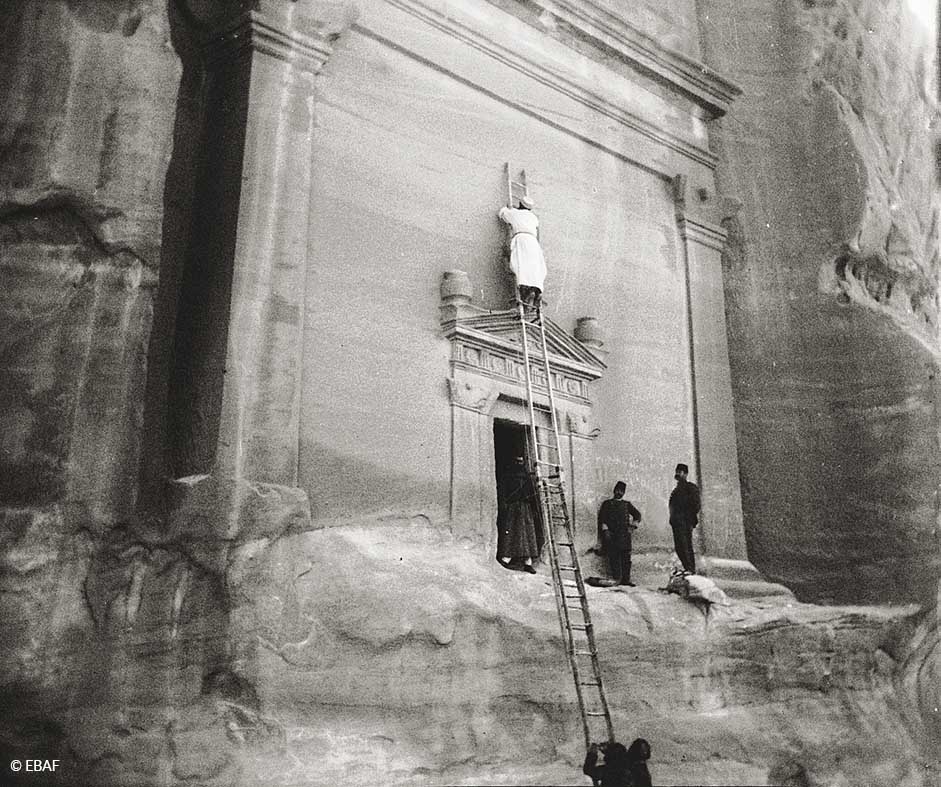

Plusieurs voyages d’exploration en Arabie ont été menés à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Divers érudits européens partirent découvrir et étudier le passé de ces régions, restées longtemps méconnues en Europe. Durant ces missions, un grand nombre de documents (croquis, estampages, photographies…) furent réalisés pour sauvegarder une copie des inscriptions observées. Ces documents constituent aujourd’hui un corpus remarquable d’archives historiques à étudier.

L'étude épigraphique la plus détaillée sur la vallée d’AlUla reste, à ce jour, celle des Pères de l’école biblique de Jérusalem : Raphaël Savignac et Antonin Jaussen, qui ont réalisé plusieurs centaines d’estampages lors de leurs trois missions en 1907, 1909 et 1910. Conservées en partie en France à l’Académie des Inscriptions et des belles lettres (AIBL), ces documents constituent le principal corpus d’archives pour étudier l'histoire de la région et ses inscriptions, dont la plupart ont disparu, ont été déplacées ou ont été détruites.

Le numérique, au cœur de l’étude épigraphique

Aujourd’hui, les nouvelles techniques de numérisation prennent une part importante dans l'étude de ces inscriptions.

Les inscriptions identifiées sur le terrain ou connues grâce aux archives sont enregistrées dans un système d’information géographique (SIG) qui permet de les rassembler sur une carte. En croisant ces données, les archéologues peuvent identifier les inscriptions encore en place et celles qui ont été déplacées : certaines ont été retrouvées réutilisées ailleurs tandis que d'autres sont connues par les archives mais n’ont pas encore été retrouvées.

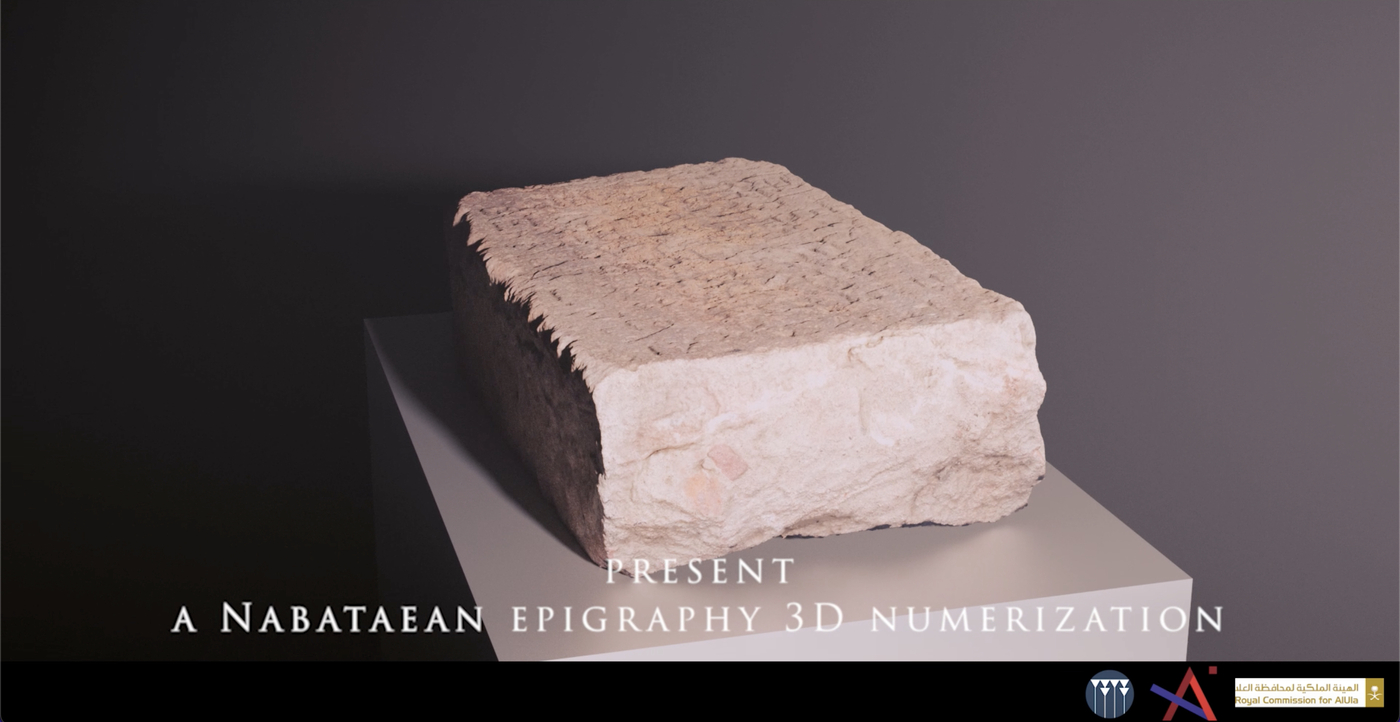

Tout comme les estampages conservés à l’AIBL, les inscriptions originales retrouvées in situ (sur site) sont, par la suite, numérisées en 3D grâce à la photogrammétrie. Ces numérisations visent à identifier plus distinctement les lettres et facilitent la lecture de l’inscription.

Des inscriptions variées

La taille des inscriptions, les thèmes et les écritures qu’elles présentent sont variés. Elles témoignent d’une longue chronologie d’occupation de la vallée, des royaumes minéen et dadanite (Ier millénaire av. J.-C.), à la période ottomane (XVIIIe-XXe siècles), jusqu'à l'abandon de la Vieille Ville dans les années 1980.

Si certaines inscriptions anciennes témoignent d’une économie florissante, rendue possible par la situation du site au carrefour de routes commerciales et caravanières, les inscriptions plus récentes, en langue arabe, fournissent des indications précieuses sur les coutumes des habitants, ainsi que sur l’organisation urbaine de la Vieille Ville.

Par exemple, les anciens propriétaires considéraient les portes de maisons comme de véritables emblèmes. Ils inscrivaient sur le linteau des bénédictions pour le visiteur, ainsi que la date de construction de leur propriété.

La valorisation des données épigraphiques

La constitution et l’étude de ce corpus numérique exhaustif des inscriptions de la Vieille Ville permettra d’offrir une documentation scientifique en libre accès, d’assurer la conservation des inscriptions, et de proposer une valorisation internationale des données sous forme d’exposition ou de publications en ligne.

La mise en avant de ce projet culturel, réalisé en étroite collaboration entre l’Arabie Saoudite et la France, permet d’amorcer une nouvelle phase de valorisation du patrimoine saoudien, qui sera dévoilée au grand public par le biais de publications, d'expositions, etc.