Nunalleq

Le site de Nunalleq « le vieux village » est le plus important documentant la culture yup’ik pré-contact, représentant actuellement la plus large communauté des peuples de l’Arctique des États-Unis d’Amérique. Daté entre les XVe et XVIIe siècles apr. J.-C., il témoigne également d’une période conflictuelle appelée « Bows and Arrows Wars ».

Connu de longue date par la tradition orale, les fouilles sur le site de Nunalleq ont débuté en 2009, motivée par une érosion côtière croissante qui l’endommageait. Une quinzaine d’années plus tard, les fouilles de sauvetage se poursuivent pour sauver cette culture matérielle très riche (plus de 100 000 objets), témoin d’un mode de vie « pré-historique ».

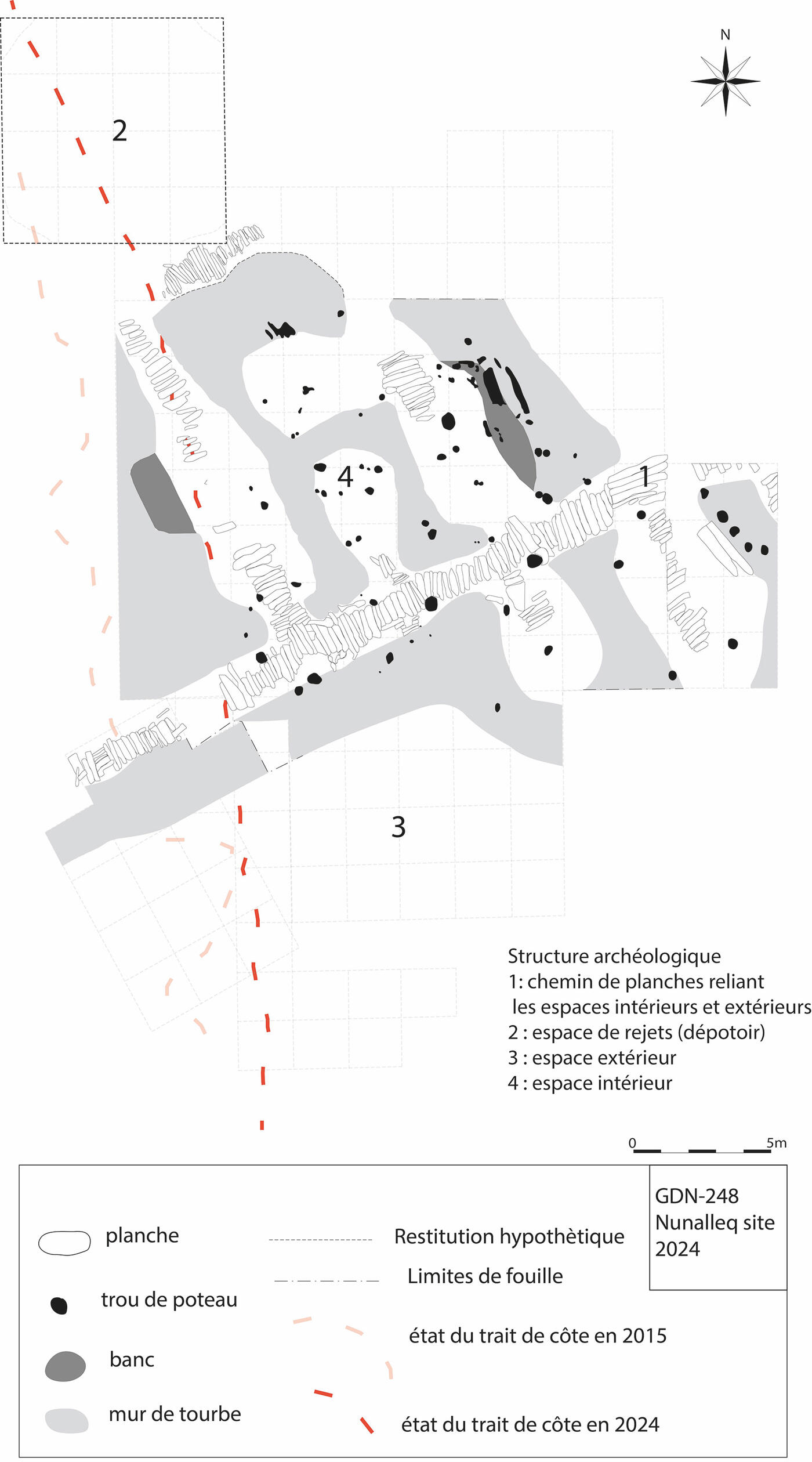

Le site de Nunalleq, situé le long de la côte et très menacés par les changements climatique et environnementaux actuels, documente au moins 200 ans d’histoire yup’ik avant le contact avec les Russes puis les Américains. Au moins trois phases d’occupation distinctes y sont superposées, probablement tout au long de l’année, avec des adaptations structurales selon les saisons. Alors que la première phase d’occupation, la plus ancienne, présente une grande salle commune, assez classique pour les occupations des XIIIe-XVe siècles dans la région, les structures d’habitation se réduisent en superficie et se multiplient au cours du temps, témoignant probablement d’une volonté de mieux se protéger des conflits qui s’intensifient au cours du Petit Âge Glaciaire, caractérisé par un refroidissement important. L’abandon du site est en effet dû à un événement violent mené par un groupe voisin en représailles, identifié sur le site de Nunalleq par une couche de cendres correspondant à un incendie pour enfumer et faire sortir les habitants, ainsi qu’un nombre plus élevé de pointes de flèche pour cette phase plus récente.

Les objets issus des fouilles de Nunalleq constituent la collection la plus riche à ce jour documentant la culture yup’ik pré-contact, avec plus de 100 000 artefacts inventoriés, la très grande majorité réalisée à partir de bois flotté récolté sur les plages avoisinantes. Parmi eux, les plus emblématiques sont les masques destinés aux danses et pratiques rituelles, entiers ou cassés en deux volontairement, qui représentent souvent des visages mi-humain mi-animaux (phoque, morse, renne, oiseau…). Les objets du quotidien sont également bien représentés, documentant tantôt les activités de chasse et de pêche (arcs, flèches, sagaies, propulseurs, foënes, filets…) que les pratiques artisanales (outils pour travailler les matières organiques ou minérales, vannerie, poterie…) et culinaires (lampes, contenants, ustensiles de cuisine..), ou encore symboliques, esthétiques (très nombreux masques, figurines humaines et animales, labrets, boucles d’oreilles…).

Spécificité de ce projet, la collection archéologique de Nunalleq dans son ensemble a vocation à être conservée dans le musée du village, permettant ainsi aux résidents du village de pouvoir rester au plus près de leur patrimoine et servir autant de supports pédagogiques, d’objets d’étude pour les chercheurs de tous horizons, que de lieu de mémoire pour la population yup’ik. L’équipe internationale constituée depuis 2009 implique tout autant les habitants et institutions du village de Quinhagak, que des archéologues, conservateurs et anthropologues américains et européens (Royaume-Uni, Estonie, Allemagne, France). L’essentiel des activités de restauration, conservation et de médiation ont lieu dans le village même de Quinhagak. Des actions sont également menées ponctuelles dans les autres pays sus-mentionnés pour mieux mettre en valeur ce projet, tant sur le plan scientifique que médiatique.