Turkana, berceau pour des humanités

L’apparition de notre espèce il y a plus de 230 000 ans en Afrique n’est qu’une des multiples étapes de processus évolutifs longs et complexes qui ont donné naissance à de nombreuses espèces d’hominines. Le sud-ouest du bassin Turkana, de par sa position dans le rift est-africain, recèle de très nombreux indices archéologiques et paléontologiques qui illustrent ces étapes évolutives.

Le projet Trans-Evol est une collaboration internationale qui regroupe 22 chercheurs provenant de neuf institutions internationales. Il documente une période clé de notre histoire évolutive : la transition entre le Pléistocène inférieur et moyen, entre 1 250 000 et 750 000 ans. Caractérisée par des bouleversements climatiques très importants qui impactent l’ensemble des écosystèmes, dont les populations humaines de l’époque, cette période n’a pour l’instant livré que trois fossiles humains bien conservés. Les travaux archéologiques menés dans le Sud-Ouest du bassin Turkana doivent nous permettre d’approfondir nos connaissances sur ces lointains cousins d’Homo sapiens.

Le Sud-Ouest du bassin Turkana

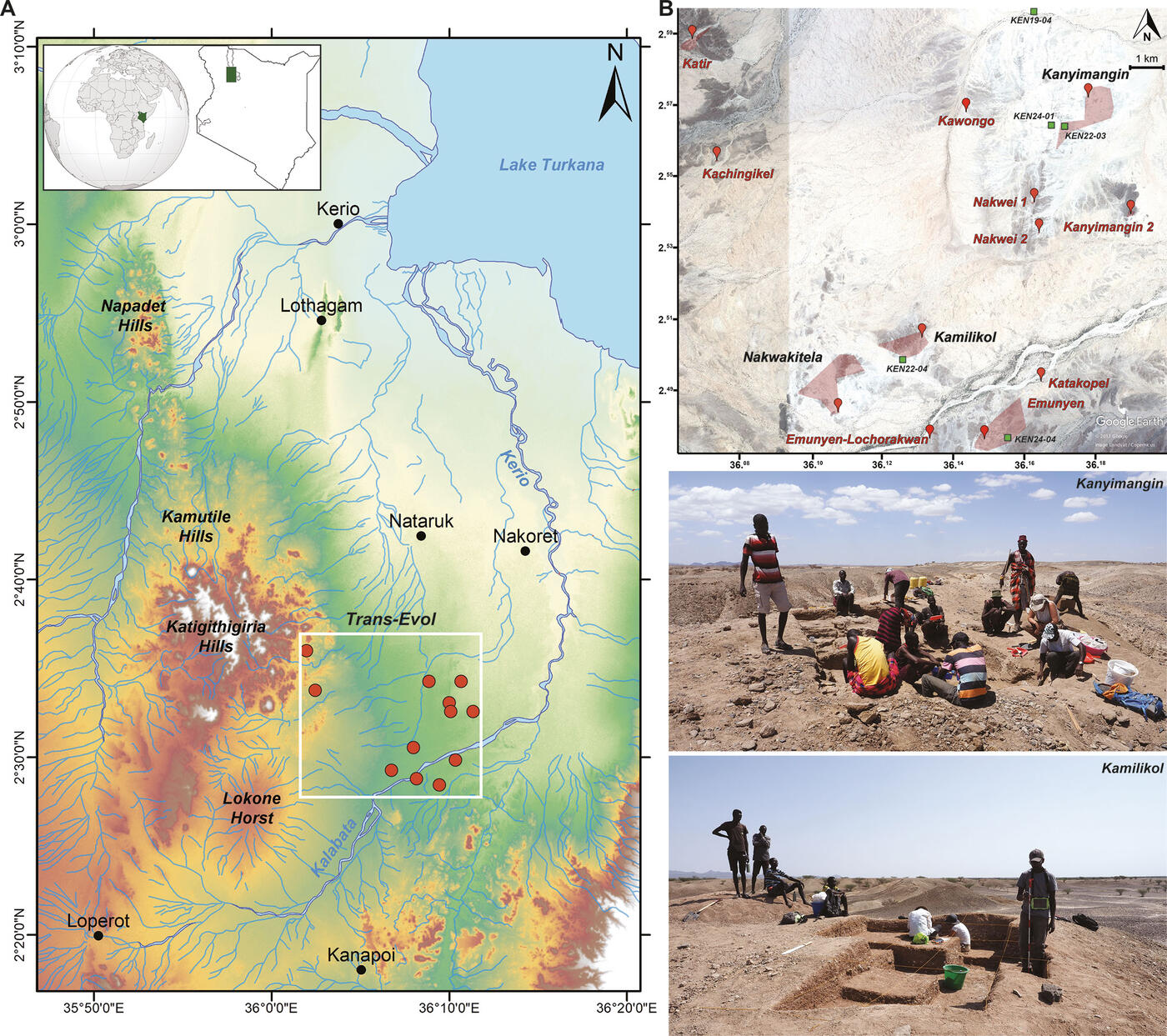

Trans-Evol opère dans le Sud-Ouest du bassin Turkana. Cette région, peu exploitée d’un point de vue archéologique, est entourée de plusieurs sites archéologiques emblématiques. À 40 kilomètres au nord se trouve Lothagam, site connu pour ces occupations humaines datant du début de l’Holocène, dont le célèbre site mégalithique de Lothagam North. À une trentaine de kilomètres au sud-ouest s’étendent les formations géologiques du Pliocène de Kanapoi où les plus anciens fossiles d’australopithèque ont été mis au jour. Enfin, à 15 kilomètres au nord se situe le site de Nataruk dont les restes humains mutilés témoignent des plus anciens conflits inter-groupes connus dans l’histoire de l’humanité. Depuis 2017, Trans-Evol cartographie les sites archéologiques de cette zone d’environ 150 km² et a identifié plus d’une dizaine de sites du Pléistocène dont l’étude nous permettra d’améliorer notre compréhension de l’évolution comportementale, cognitive et biologique de populations humaines qui vivaient à cette période. Parmi ces sites, Kanyimangin et Kamilikol ont fait l’objet d’une grande attention et sont brièvement présentés dans cette fiche.

Géologie et chronologie

L’étude de la stratigraphie de cette région est compliquée par une érosion importante et par l’activité sismique ancienne du bassin. Cette situation rend difficile l’établissement d’une chronologie fiable pour les sites, mais aussi pour l’ensemble de la zone. Trans-Evol s’est jusqu’à présent appuyé sur la magnétostratigraphie (C. Chapon-Sao, CNRS) et la biochronologie (M. Bosch, OEAW ; J. Marín, UNED) pour dater les sites. La magnétostratigraphie étudie les enregistrements du champ magnétique passé de la Terre. Les minéraux magnétiques contenus dans les roches magmatiques et sédimentaires sont capables de fossiliser l’intensité et les directions du champ magnétique à un temps donné. La direction du champ magnétique terrestre pointe actuellement vers le nord géographique de notre planète, c’est ce que nous appelons une magnétozone de polarité normale. Cette direction n’est néanmoins pas stable au cours du temps géologique et, à de nombreuses reprises, l’azimut du champ magnétique terrestre indiquait le sud géographique de la Terre, c’est-à-dire une magnétozone de polarité inverse. Par exemple, à Kanyimangin, les couches stratigraphiques supérieures présentent une magnétozone de polarité inverse et les couches inférieures (donc plus anciennes) une magnétozone de polarité normale. Une telle inversion de polarité est survenue pour la dernière fois il y a 990 000 ans. Ces résultats associés à des espèces éteintes qui apparaissent autour d’un million d’années (comme le cochon Phacochoerus sp.) soutiennent donc un âge d’environ un million d’années pour le site. Récemment, l’identification de cinq dépôts de cendres provenant d’éruptions volcaniques anciennes, qui n’avaient jamais été documentés auparavant, dans la zone où opère le projet devrait permettre d’estimer de façon beaucoup plus précise la chronologie de Kanyimangin et de Kamilikol, mais aussi de l’ensemble de cette région du bassin Turkana. L’analyse de ces cendres peut en effet permettre l’obtention d’une chronologie absolue ou mener à l’identification des éruptions volcaniques ayant provoqué ces accumulations.

Kanyimangin

Identifié en 2010 par Robert Moru (National Museums of Kenya, NMK), les premiers travaux archéologiques y ont été menés en août 2017 lors d’une prospection menée par Marta Mirazón Lahr (Université de Cambridge), Justus Erus Edung (NMK), James Lokoruka (Turkana Bains Institute, TBI) et Aurélien Mounier (CNRS). Depuis, deux courtes campagnes de fouilles (2018 et 2019) et quatre campagnes complètes (2021-2024) ont été menées sous la direction d’Aurélien Mounier. Kanyimangin est l’un des rares sites africains à être daté de la transition Pléistocène inférieur – Pléistocène moyen. Les 503 outils lithiques qui y ont été retrouvés, en surface mais aussi en fouille, peuvent être attribués à l’Acheuléen et au Middle Stone Age (analyses réalisées par S. Sánchez-Dehesa Galán, Université de Salamanque). L’Acheuléen est une industrie lithique caractérisée notamment par deux types d’outils particuliers : les bifaces (grands outils façonnés sur les deux faces, voir XY.14361 et XY.14412) et les hacheraux (outils sur éclats retouchés, voir XY.14590 provenant de Kamilikol). Il apparaît en Afrique il y a 1,75 millions d’années où il est progressivement remplacé par le Middle Stone Age entre 500 000 et 200 000 ans. Par conséquent, l’assemblage identifié à Kanyimangin documente une longue période d’occupation de la zone et présente un potentiel important pour explorer l'évolution technique et cognitive des premiers hominines au travers de leurs productions lithiques. Le site a aussi produit un assemblage faunique important qui représente plus de 238 individus (2271 fragments fossiles analysés par M. Bosch OEAW et J. Marín, UNED). Cet assemblage permettra, dans les années à venir, de contribuer à la clarification taxonomique et systématique de plusieurs taxons fossiles, notamment en ce qui concerne les familles des Suidae (voir XY.14368) et des Elephantidae (KNM-WT 95693) dont les classifications ne cessent d’être révisées.

Kamilikol

Kamilikol est situé à une dizaine de kilomètres au sud de Kanyimangin, et a été identifié par Aurélien Mounier (CNRS) et Justus Erus Edung (NMK) en juin 2022. Le site a produit un assemblage lithique important, provenant à la fois de prospections (surface) et de la fouille d’une zone de 13 m², dont les 571 pièces forment un assemblage cohérent appartenant au techno-complexe Acheuléen (analyse par S. Sánchez-Dehesa Galán, Université de Salamanque). Cette classification se base notamment sur la présence très abondante de bifaces, l’un des artefacts les plus emblématiques de l’Acheuléen. Ce type d’outils, bien qu’il apparaisse pour la première fois dans le Nord du bassin Turkana il y a 1,75 millions d’années, est par la suite très peu représenté dans les assemblages lithiques décrits dans cette région. À Kamilikol c’est, pour l’instant, 70 bifaces (voir XY.14588, 14591, XY.18230 et XY.18232) qui ont été identifiés, faisant de Kamilikol un site d’exception sans équivalent dans l’Ouest Turkana. Les restes fauniques sont par contre très rares à Kamilikol, et seuls 91 fragments de faune ont été identifiés.

Missions futures

Les travaux archéologiques vont se poursuivre dans cette région dans les années qui viennent avec pour objectif de préciser la chronologie des sites identifiés, de poursuivre leur étude afin de renforcer nos connaissances sur l'évolution culturelle et biologique des populations d’hominines de la transition Pléistocène inférieur – Pléistocène moyen, mais aussi de poursuivre la cartographie archéologique, paléontologique et géologique précise de cette région du bassin Turkana.

Projet soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères sur l’avis de la Commission des fouilles.